特許請求の範囲(クレーム)が、明細書に記載された実施例と比較して、広すぎる場合、特許権者から訴えられた者としては、納得がいかないことが多いと思います。

(1)技術的範囲を実施例に限定解釈させたらよいのでは・・・

その場合の対処方法ですが、クレームが広すぎるのだから、特許法70条2項を利用して、明細書及び図面の記載を参酌して、技術的範囲を実施例に限定するように、主張したら良いではないかと思われる方も多いと思います。

しかし、それが、なぜか、なかなか裁判所は、実施例に限定解釈する方向に技術的範囲を認めてくれないんですよね。

おそらく、無効の抗弁を侵害訴訟で主張できるのだから、という理由もあって、裁判所は、クレームの文言に即して判断する傾向が強いのではないでしょうか。

だから、広すぎるクレームの場合に、特許法70条2項があるから、実施例に限定した解釈だけを求めるという戦略だけに頼るのは、正直なところ、お勧めしません。

(2)広すぎるクレームの一部に進歩性欠如があるのでは・・・

次に、思いつくのは、広すぎるクレームの場合、そのクレームのすべてが、所望の作用効果を有しているわけではないから、広すぎるクレームの一部に、進歩性欠如があるのではと考えて、無効理由を主張することが考えられると思います。

この戦略ですが、そのものズバリの無効理由が見つかった場合には、非常に強力なのですが、なんか、たくさんの文献を組み合わせて、ということになってきますと、なかなか無効理由の成立が難しくなります。

最近の傾向として、リパーゼ判決を無視してとまでは言いませんが、特段の事情がないにも関わらず、明細書を参酌して、発明の要旨を認定して、広いクレームなのに、なにか、少し、明細書の実施例よりの発明として、発明の要旨を認定して、無効理由がないと判断されてしまう場合があるような気がします。

そのため、広すぎるクレームなら、その一部に、進歩性欠如があるだろうと高をくくって、進歩性欠如だけで攻撃するという戦略だけでは、戦略としては、どうしても、完璧ということにはならないです。

(3)発明は、「課題」と「解決手段」で構成されているということを忘れずに・・・

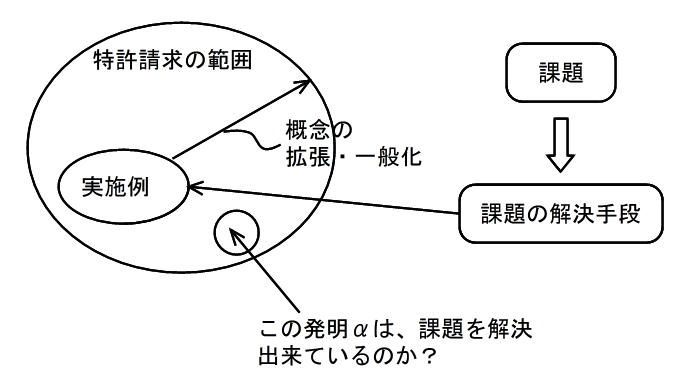

ところで、発明というのは、「課題」があって、それを解決するための「解決手段」によって、構成されているものです。そして、その「解決手段」を用いると、ある物理的や化学的な「作用」が生じて、「課題」が解決して、目的としていた「効果」が得られるということになります。

「課題」、「解決手段」、「作用」、「効果」を的確に理解した上で、発明を把握する必要があります。

そして、広すぎるクレームの場合は、それに含まれる一部の発明が、「課題」を解決出来ているのかという観点を持つ必要があります。

図を用いて分かりやすく記載するとすると、上図のような関係になるはずです。

そして、上図の発明αの部分がもし被告製品だとしたら、上記(1)で実施例に限定解釈されるべきだという技術的範囲の70条2項を持ち出すのでしょうし、発明αの部分について進歩性欠如の根拠となる文献があれば、その無効理由を主張することになるのでしょう。

しかし、最近、技術的範囲の解釈では、クレームの文言を重視し、発明の要旨認定では、明細書を参酌してという傾向がありますので、この(1)及び(2)の戦略だけでは、被告としては、思う結果が得られないこととなります。

(4)サポート要件違反主張の重要性

以上の考察から、私は、もし、被告側に立つ場合、技術的範囲の限定解釈及び広すぎるクレームへの進歩性欠如による無効理由の主張というだけでは、十分ではないとの結論に今のところ到達しています。

当然、今までも、無効理由の主張として、サポート要件違反などの記載不備は指摘していましたが、おまけのようにとりあえず、主張しておくという意識がどこかにあったのですが、最近は、記載不備についても、正面からしっかり論じる必要があると考えるに至っています。

知財高裁の大合議事件「平成17年(行ケ)第10042号 偏光フイルムの製造法の審決取消訴訟事件」では、「特許請求の範囲の記載が,明細書のサポート要件に適合するか否かは,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,その記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり,明細書のサポート要件の存在は,特許権者が証明責任を負う。」と判示されていますが、これが非常に重要だと考えます。

特に、「当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か」を基準にサポート要件違反を判断しなさいとされている点を重視して考えています。

この判例は、審査基準では、以下の表現となっています。

『請求項に係る発明が、「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとが、実質的に対応しているとはいえず、特許請求の範囲の記載はサポート要件を満たしていないことになる。』

『(4) 請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することになる場合』

したがって、課題を解決することができない発明が広すぎるクレームに含まれている場合には、サポート要件違反での無効理由の主張を考えることが、極めて重要になってきます。

そして、サポート要件違反による無効理由の主張によって、仮に、無効にならなかったとしても、クレームの文言を限定して解釈して、特許を維持することとになるはずです。

そのような解釈が審決や審決取消訴訟の判決でなされる可能性が十分に考えられます。ここを、戦略として、最近、非常に重視しています。

結果、発明の要旨認定が実施例に近づき、技術的範囲の解釈も、実施例に近づくという結論が得やすくなるはずです。

(5)発明の要旨認定と技術的範囲の関係

発明の要旨認定は、特許請求の範囲として記載されている発明を画定するために非常に重要なもので、権利範囲は何なのか、審査されて、新規性・進歩性を有する範囲は何なのかを決めるものです。

一方、技術的範囲は、70条2項がありますので、明細書を参酌して、特許請求の範囲の文言よりも狭くなる可能性があります。

よって、基本的な考えとしては、大小関係で言えば、発明の要旨認定≧技術的範囲となるはずです。

しかし、最近の傾向として、発明の要旨認定に際しても、特段の事情がないにも関わらず、明細書を参酌する傾向があるように思いますので、発明の要旨認定=技術的範囲ということになっているのかもしれません。

一方で、技術的範囲の判断では、クレーム文言に即して、文言通り判断するという傾向もあります。

このようなふわっとした状況でもありますので、発明の要旨認定と技術的範囲の関係については、おそらく、近いうちに、重要な判決がなされると思います。

しかし、弁理士は実務家であり、日々、発明を特許にし、場合によっては、特許を無効にすることを生業とする生き物です。判例の分析よりも重要なことは、クライアントの発明を適切な特許にするということ、又は、クライアントにとって邪魔な特許を無効にするということです。

したがって、実施例と比べて、広すぎるクレームについて、自分が特許にする場合は、明細書でのサポートがしっかり出来ているか常に意識している必要があり、邪魔な特許を無効にする場合は、サポート要件違反を常に頭に置いておく必要があります。

ところで、割出願の時期的要件が緩和されて以降(平成19(2007)年4月1日施行)、分割出願が特許査定後に出来るようになりましたので、とりあえず、特許査定になっても分割出願をしておいて、何かあった場合に、将来の可能性に残しておくという手法が行われるようになっています。そして、被告製品が現れたら、後々、無理矢理、被告製品にクレームを合せるように分割出願を補正していきます。

その結果、クレームとしては広くなるのだけれども、明細書でのサポートが薄くならざるを得ないという状態になってしまうのです。もちろん、原告側は、それを重々承知の上で、訴えてきているケースが多いのだと思うのですが、プロパテントの政策が丁度重なって、進歩性欠如での無効理由が成立しにくくなりつつ、クレームの文言通りに技術的範囲を解釈するという傾向もあって、原告有利が続いているということになるわけです。

そこで、被告としては、当然、技術的範囲の限定解釈や進歩性欠如についても、検討していく必要があるのですが、今まで、おまけのように考えていたサポート要件違反についても、しっかり検討して、サポート要件違反でも十分に争える可能性があるのだということを念頭に置いておく必要があると考えています。

そして、侵害訴訟での無効の抗弁と並行して、特許庁での無効審判でサポート要件違反を主張することは、有用だと考えます。

なぜなら、特許庁の審判官の方が、サポート要件違反については、非常に詳しく、当然、審査官段階から、常に、接してきたことなわけですから、肌身で、その感覚をご理解されていると思いますので、無効審判で、サポート要件違反を主張して、何らかの有利な材料を手に入れることができれば、被告としては、侵害訴訟での戦いが有利に進むことが期待できるはずです。

被告は、もともと、後出しじゃんけんをする側なのですから、クレームを避けて、後出しじゃんけんすればよいのですが、知らぬ間に、分割出願があって、後出しじゃんけんのさらに後出しじゃんけんで、特許が生まれてという状況ですが、実務家の弁理士としては、常に、この状況を意識して、置く必要があります。